Keine Einzeltaten – Der Lagerkomplex Auschwitz vor Gericht

Etwas mehr als 60 Jahre ist es her, dass der größte NS-Strafprozess der bundesdeutschen Rechtsgeschichte begann. Der Auschwitz-Prozess eröffnete im Dezember 1963 vor dem Landgericht Frankfurt am Main. 22 Männer standen für ihre Taten im größten nationalsozialistischen Konzentrationslager vor Gericht – ihnen gegenüber saßen über den Zeitraum von 1963 bis 1965 insgesamt 211 Opferzeug_innen, die über ihre Erlebnisse in Auschwitz berichteten. Diesem Thema und besonders den Zeug_innen widmet sich die Ausstellung »Ich will sprechen über die Wahrheit, die dort war« Der Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963-1965, zu sehen bis zum 30. April 2024 im Raum K4 (2.OG) im Studierendenhaus Frankfurt.

Der Fokus auf die Überlebenden

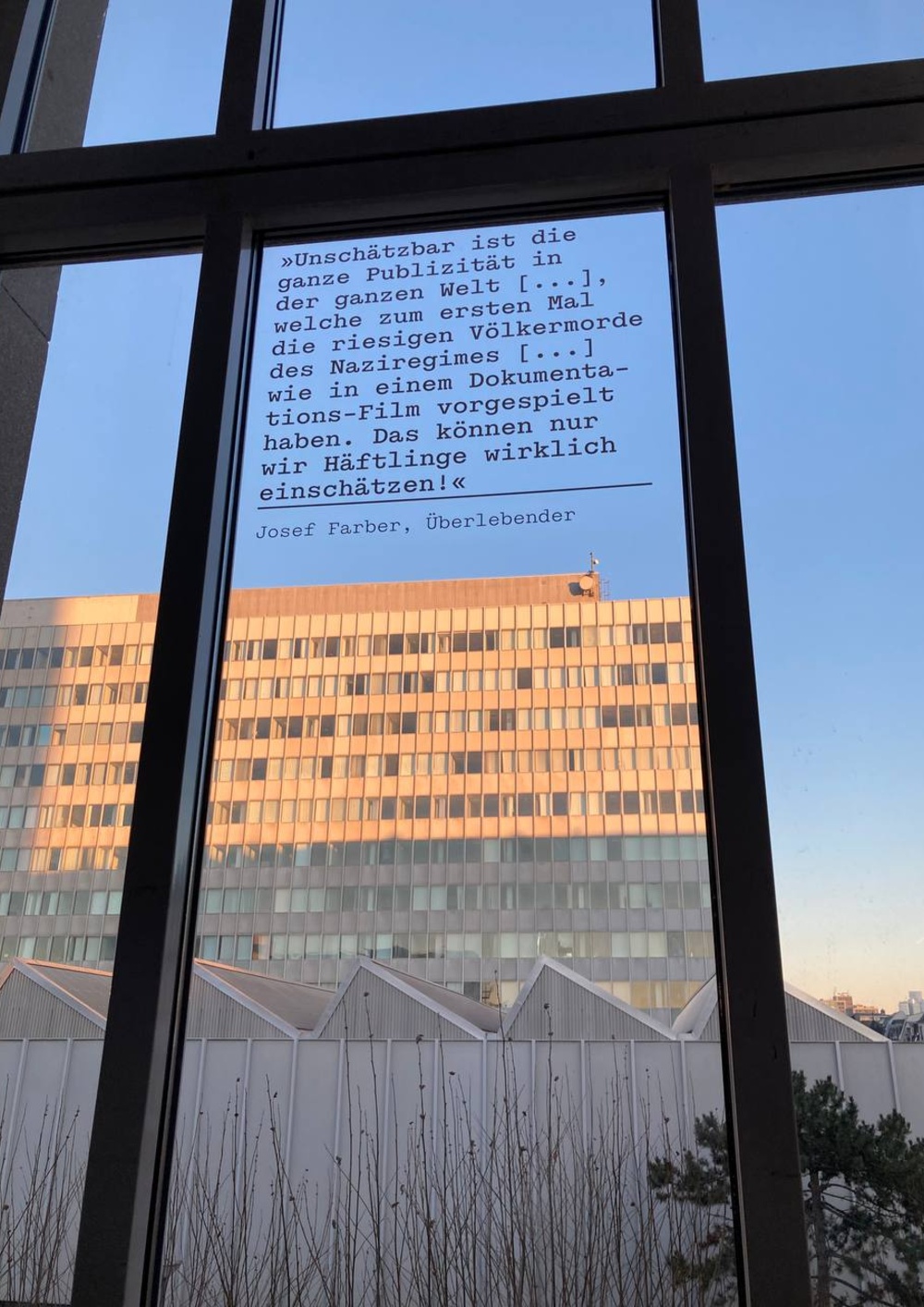

Ohne die Zeug_innen wäre nicht nur die Beweisaufnahme im Rahmen der Vorermittlungen, sondern auch die Hauptverhandlung im Auschwitz-Prozess kaum möglich gewesen. Da die Staatsanwaltschaft Frankfurt vergleichsweise wenig schriftliche Dokumente oder Bildmaterial aus dem Konzentrationslager zur Verfügung hatte und auch die Ermittlungen vor Ort nicht ohne Weiteres durchgeführt werden konnten1 , trugen die Zeug_innen maßgeblich zur Wahrheitsfindung bei.

Sowohl bei den Vorermittlungen als auch während der Hauptverhandlung standen die Überlebenden vor vielen Herausforderungen. Nicht nur der Zeitraum von knapp 20 Jahren, die seit ihrer Gefangenschaft in Auschwitz vergangen waren, sondern auch die damit verbundenen posttraumatischen Belastungsstörungen, die vielfach eine Verdrängung der Erinnerung an Auschwitz oder auch der umfassenden Erinnerung an die Täter bedingten, bedeuteten häufig ein Hindernis für die detailgetreue Aussage. Für viele stellte das Szenario vor Ort ein Dilemma dar: Der Raum im Haus Gallus, der als Prozesssaal diente, war zwar größer als der bis April 1964 genutzte Sitzungssaal im Römer. Dennoch saßen die Zeug_innen in unmittelbarer Nähe zu ihren früheren Peinigern (vgl. Stengel 2023: 230). Viele der Aussagenden wollten – obgleich der deutschen Sprache mächtig – die Sprache der Täter nicht mehr sprechen oder hören, weshalb sie auf Übersetzer_innen angewiesen waren.

An Dolmetscher_innen mangelte es beispielsweise für das Jiddische. Da das Gericht unterschätzte, dass es hierbei einer Übersetzung ins Deutsche bedarf, mussten die betreffenden Zeug_innen auf eine andere Sprache ausweichen, wie etwa Polnisch oder Französisch (vgl. ebd.: 240). Dies hört man auch bei den Tonbandaufnahmen, die während des Prozesses aufgenommen worden sind. Nicht nur die sprachlichen Barrieren zwischen Zeug_innen und Gericht, auch die beträchtliche emotionale Anspannung der Aussagenden ist in den Aufnahmen hörbar.2 Die Tonbandaufnahmen zu beinahe allen Aussagen der Zeug_innen, die der Aufnahme zustimmten, wurden durch das Fritz Bauer Institut als Tondokument und in transkribierter Form zur Verfügung gestellt. Dies war nur möglich, weil sich der Überlebende Hermann Langbein dafür eingesetzt hatte, dass die Tonbandaufnahmen, die ursprünglich nur als »Stütze des Gedächtnisses des Gerichts« gedacht waren, nach dem Auschwitz-Prozess nicht zerstört, sondern für die Nachwelt bewahrt wurden (vgl. Beermann 2020: 100).

Der Prozess als Novum in der Rechtsgeschichte

Nach jahrelangen Vorermittlungen – erst durch die Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen zur Aufklärung nationalsozialistischer Gewaltverbrechen, dann durch die Staatsanwaltschaft Frankfurt mit der Vernehmung hunderter Zeug_innen sowie der gerichtlichen Voruntersuchung – eröffnete im Dezember 1963 der Auschwitz-Prozess. Die Besonderheit war nicht nur die große Anzahl an Zeug_innen und Angeklagten oder die Dauer des Prozesses. Besonders war auch die Forderung der Staatsanwaltschaft, den Tatkomplex Auschwitz als Gesamttat anzusehen. Generalstaatsanwalt Fritz Bauer hatte die Vorstellung, dass die begangenen NS-Verbrechen nicht isoliert in Einzelprozessen verhandelt werden sollten, sondern der »Tatkomplex Auschwitz« insgesamt juristisch aufzuklären sei: Folglich sollte es ein »Komplexverfahren« werden (vgl. Pendas 2013: 62f.). Die Staatsanwaltschaft übertrug dies auch auf die Anklageschrift, die der Hauptverhandlung vorangestellt war: Nicht nur die Geschichte des Lagers Auschwitz wurde erläutert, sondern auch das Lagersystem und die NS-Bevölkerungspolitik wurden zusätzlich zu den Verbrechen der Angeklagten ausführlich thematisiert. So sollten die individuellen Anklagen mit institutionellen Entwicklungen in Verbindung gebracht werden (vgl. Pendas 2013: 65).

Das Gericht hielt allerdings an der Notwendigkeit von Einzeltatnachweisen fest. Es genügte demnach nicht, den Angeklagten ihre »Beschäftigung« und ihre Position im Mordkomplex Auschwitz nachzuweisen. Alle Beschuldigten im Auschwitz-Prozess wurden von der Staatsanwaltschaft als Täter oder Mittäter wegen Mordes angeklagt, jedoch stellte sich der Nachweis der individuellen Schuld an einem Massenmord als schwierig heraus, da es vielfach an Beweisen für die konkreten Tatvorgänge bei den einzelnen Verbrechen fehlte. Die Staatsanwaltschaft musste in diesen Fällen auf die bürokratische Struktur des Lagers hinweisen, wenn es keine Zeug_innen gab, die die jeweilige Tat bestätigen konnten (vgl. ebd.: 67). Bereits der Eröffnungsbeschluss des Gerichts im Oktober 1963 unterschied sich insofern von der Anklage, als dass viele der Angeklagten nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Beihilfe zum Mord angeklagt wurden (vgl. Pendas 2006: 94). Bei ihren Plädoyers vor dem Urteilsbeschluss versuchte die Staatsanwaltschaft, die Verbrechen der Angeklagten im Sinne einer »natürlichen Handlungseinheit« – also eines systematischen Verbrechenszusammenhangs – zu fassen (vgl. Pendas 2013: 75). Die Verteidigung widersprach mit der Begründung, dass die Angeklagten die Ereignisse in Auschwitz nicht hätten beeinflussen können, und berief sich auf den sogenannten Befehlsnotstand3 (vgl. ebd.: 79).

Nicht nur der Eröffnungsbeschluss, auch das Urteil zeigte, dass die Richter dem geforderten Strafmaß der Staatsanwaltschaft nicht zustimmten: Viele der Strafen für die Angeklagten fielen weitaus geringer aus als zu Beginn gefordert, drei der Angeklagten wurden gar »mangels Beweisen« freigesprochen. Die meisten wurden nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Beihilfe zum Mord verurteilt, was die Strafen milder ausfallen ließ. Nur individuell nachweisbare Taten waren entscheidend für eine Verurteilung – dies konnte die Dimension der in Auschwitz begangenen Verbrechen nicht im Geringsten fassen. Für viele der Überlebenden war dies eine Enttäuschung, die ihr bisheriges Misstrauen in die deutsche Justiz bestätigte. Generalstaatsanwalt Fritz Bauer sprach gar davon, dass die geringen Strafen einer Verhöhnung der Opfer gleichkamen.

Erst im Demjanjuk-Prozess im Jahr 2010 konnte sich in einem NS-Strafverfahren Bauers Vorstellung von einer Anklage innerhalb eines Gesamtkomplexes beziehungsweise »größerer Handlungseinheiten« durchsetzen. Der Angeklagte war John Demnjanjuk, der 1943 als Wachmann im Mordlager Sobibor – das zu den Lagern der »Aktion Reinhardt« gehörte – eingesetzt war (vgl. Stengel 2023: 51, 444f.). Dem ehemaligen Trawniki-Mann konnte keine konkrete Tat nachgewiesen werden, dennoch wurde er wegen Beihilfe zum Mord an 28.060 Jüdinnen und Juden verurteilt, weil ihm seine Anwesenheit im Lager in einem bestimmten Zeitraum nachgewiesen werden konnte. Trotz der erwiesenen Beteiligung am Massenmord wurde er von der Haftstrafe befreit: Diese sei für den damals 91-Jährigen angesichts seines hohen Alters nicht verhältnismäßig.

Literatur:

Beermann, Johannes (2020): »Archiv und Zufall. Entstehung und Überlieferung der

Tonbandmitschnitte von Zeugenaussagen«, in: Sybille Steinbacher, Katharina Rauschenberger (Hrsg.), Der Auschwitz-Prozess auf Tonband. Akteure, Zwischentöne, Überlieferung, Göttingen: Wallstein Verlag, S. 87-107.

Pendas, Devin O. (2006): Der Auschwitz-Prozess. Völkermord vor Gericht. München: Siedler.

Pendas, Devin O. (2013): »Der 1. Frankfurter Auschwitz-Prozess 1963-1965. Eine historische Einführung«, in: Raphael Gross, Werner Renz (Hrsg.), Der Frankfurter Auschwitz-Prozess (1963-1965). Kommentierte Quellenedition, Frankfurt/New York: Campus Verlag, S. 55-85.

Stengel, Katharina (2023): Die Überlebenden vor Gericht. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.